Souvent modèles mais rarement reconnues comme photographes, les femmes durant le XXème siècle sont quasi-absentes des collections photographiques françaises. Elles n’ont pas été repérées par des historiens et conservateurs et entrent souvent de façon anonyme dans les musées.

Qui a peur des femmes photographes ?

Le sujet des femmes photographes, rarement traité, a connu en 2016 grâce à l’exposition au musée d’Orsay « Qui a peur des femmes photographes ? 1839 à 1945 » une mise en lumière inscrivant durablement la contribution des femmes dans l’histoire de la photographie.

Aux origines de la photographie, les femmes ont une pratique à la marge : leurs intentions sont rarement scientifiques ou commerciales. Les femmes photographes, comme Julia Margaret Cameron explorent les possibilités artistiques de la photographie pour donner à voir un monde sensible.

La plupart des femmes photographes ont rencontré des difficultés pour faire reconnaitre leur travail. Les photographies de Sabine Weiss, par exemple, manquèrent longtemps de visibilité par rapport aux images des autres photographes humanistes.

-

Conférence autour de l'exposition du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie sur les femmes photographes. Présentée par les commissaires Ulrich Pohlmann, Thomas Galifot et Marie Robert, cette exposition retrace la production et la place des femmes photographes en Europe – essentiellement en France, Grande-Bretagne et Allemagne – et aux Etats-Unis, de l'invention officielle de la photographie en 1839 jusqu'en 1945.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=380&v=MNqropf6PaM&feature=emb_logo -

Ce dossier réalisé par le Jeu de Paume rassemble des éléments de documentation, d’analyse et de réflexion. La carrière photographique de Julia Margaret Cameron fut brève mais intense. Elle reçut son premier appareil photographique à l’âge de quarante-huit ans, en 1863, et se mit immédiatement à photographier ses proches. Son travail, qu’elle rangeait en trois catégories, « portraits », « madones » et « sujets d’imagination », fut exposé en Grande-Bretagne comme à l’étranger.

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2023/10/Dossier-DD-JM-CAMERON-WEB.pdf -

Sabine Weiss est la dernière représentante de l’école humaniste française. Née en 1924, elle se dirige très jeune vers la photographie. Dans les années 50, Sabine Weiss rejoint l’agence Rapho et est représentée dans la célèbre exposition « The Family of Man » organisée par Edward Steichen en 1955 aux Etats-Unis. Jusqu’aux années 2000, Sabine Weiss n’a cessé de travailler pour la presse illustrée française et internationale, mais aussi pour de nombreuses institutions et marques, enchaînant travaux de reportages, mode, publicité, portraits de personnalités et sujets de société.

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/04/DossierDocumentaire_SabineWeiss.pdf

De modèles à photographes, les femmes photographes 1900-1945

Depuis l’invention de la photographie en 1839, les femmes ont souvent servi de modèles photographiques. Elles sont également nombreuses à travailler dans les ateliers de photographies, ce qui leur a aussi permis d’investir peu à peu la profession de photographes. L’entre-deux-guerres (1918-1939) constitue l’âge d’or de la photographie pour les femmes, elles participent alors pleinement au mouvement d’avant-garde.

Tina Modotti photographe américaine d’origine, elle a été actrice, modèle et assistante du photographe Edward Weston avant de se consacrer pleinement à la photographie. Elle participe au mouvement de la photographie pure qui vise à rendre une scène aussi réaliste que possible et qui renonce à tout principe de manipulation. Ce mouvement rompt avec les codes de l’époque. Dans les années 1920, Tina Modotti tient son propre studio au Mexique, elle est aussi connue pour son engagement en faveur du parti communiste.

Dora Maar fut pendant longtemps considérée dans l’histoire comme maîtresse et muse du peintre Pablo Picasso . Elle fut pourtant une peintre et une photographe prolifique. Ses travaux s’inscrivent dans le courant surréaliste. Elle réalise des photomontages aux aspects étranges.

La photographe américaine Lee Miller a également été modèle puis photographe. Suite à ses études artistiques, elle s’installe à Paris où elle devient l’assistante et le modèle du photographe Man Ray. Ses premières photos sont fortement inspirées par le surréalisme. Lee Miller devient célèbre pendant la seconde guerre mondiale où elle réalise des reportages sur la vie au front et les camps de concentration.

Cette connaissance mixte des statuts de photographe et de modèle permet aux femmes d'exploiter le medium photographique avec cette double sensibilité. Les images féminines ont longtemps été fabriquées par les hommes et pour les hommes. Inversement, avec la photographie les femmes participent à leurs images.

-

À l’occasion de l'exposition «elles@centrepompidou» (2009-2010), l’Ina et le Centre Pompidou, présentent des portraits d’artistes, une sélection d’œuvres majeures exposées dans le Musée et des archives audiovisuelles de l'Ina. Ici, la photographe Lee Miller. Une exposition consacrée à Lee Miller (1907-1977), reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, se tient au Victoria and Albert Museum de Londres et donne lieu à un reportage à la télévision française. Source : Ina / Centre Pompidou

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00165/-lee-miller-archive -

À l’occasion de l'exposition «elles@centrepompidou» (2009-2010), l’Ina et le Centre Pompidou, présentent des portraits d’artistes, une sélection d’œuvres majeures exposées dans le Musée et des archives audiovisuelles de l'Ina. Dans cette vidéo biographique de Dora Marr (1907-1997), diffusée dans le journal TV régional, sont montrées quelques oeuvres exposées à la Vieille Charité à Marseille en 2002.

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00216/dora-maar-archive

L'oeuvre photographique de cette artiste a longtemps été occultée par sa biographie : compagne de Pablo Picasso, on a longtemps oublié son importante création photographique.

Source : Ina / Centre Pompidou -

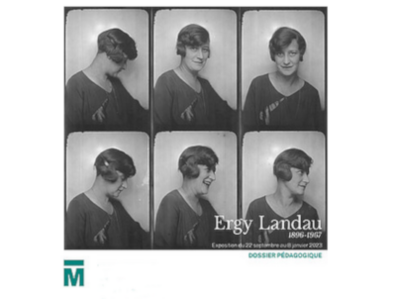

Photographe d’origine hongroise installée à Paris au début des années 1920, Ergy Landau réalise de nombreux portraits et développe à travers ses nus des recherches formelles qui la rapprochent à certains égards de la Nouvelle Objectivité. Ce dossier propose des axes thématiques autour du nu et de la Nouvelle vision et aborde également des notions photographiques comme l'art du portrait et le courant de la photographie humaniste.

https://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/sites/default/files/media/downloads/dossier_pedagogique_ergy_landau.pdf

Du photoreportage à la photographie de rue

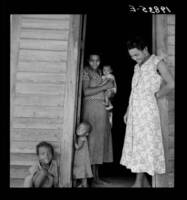

Dès les années 1930, au États-Unis, les femmes investissent le champ documentaire notamment avec les images de Margaret Bourke-White, pionnière du photoreportage ou Dorothea Lange qui, à travers la campagne de la Farm Security Administration (1935-1942), modifie la vision de la société américaine sur ses territoires ruraux et la vie des paysans.

Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement de la photographie de rue ou « Street photography » en anglais s’intéresse à photographier les grandes villes, et plus précisément la présence humaine dans ces espaces (rues, parcs, plages, transports en commun).

Ces photos d’individus ne sont pas posées, elles sont prises sur le vif. Ce mouvement rencontre un grand succès aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Beaucoup de femmes photographes y participent, elles arpentent les rues des métropoles américaines et réalisent des photos devenues emblématiques dans l’histoire de la photographie.

-

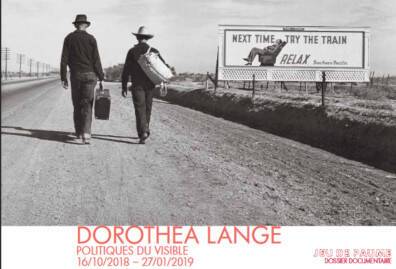

Dorothea Lange se lance à l’âge de dix-huit ans, dans la photographie et apprend son métier dans un premier temps à New York, auprès de photographes portraitistes de studio bien connus. En 1932, au cœur de la Grande Dépression, Lange se détourne du portrait de studio pour se concentrer sur des scènes de rue et montrer les conséquences de la récession à San Francisco. Dorothea Lange a certes créé quelques-unes des icônes de la Grande Dépression, mais cette exposition montre d’autres aspects de sa pratique photographique, qu’elle considérait elle-même comme archivistique.

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/04/DossierDocumentaire-Lange-Pages-OK-web.pdf -

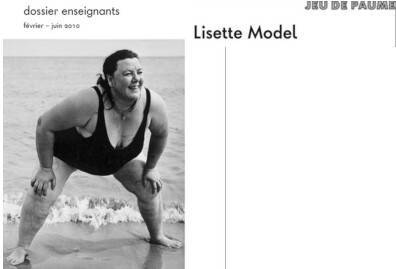

Le musée du Jeu de Paume propose un dossier pédagogique sur la photographe Lisette Model figure majeure de l’histoire de la photographie, aussi bien pour son style très personnel et sa participation à l’émergence de la Street Photography que pour ses activités dans le champ de l’enseignement.

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/04/DE_LisetteModel.pdf -

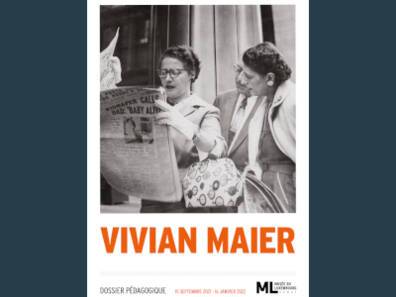

Grâce à un matériel largement inédit, cette exposition permet de saisir toute l’ampleur de l’œuvre de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009), photographe au parcours atypique. Au cœur de la société américaine, à New York puis à Chicago à partir de 1956, cette gouvernante d’enfants observe méticuleusement le tissu urbain qui reflète les grandes mutations sociales et politiques de son histoire. Sans jamais montrer son travail, Vivian Maier réalise plus d’une centaine de milliers d’images, des films en super 8 et des enregistrements audio, documentant le rêve américain mais aussi son envers.

https://museeduluxembourg.fr/sites/luxembourg/files/DossierPedagogique_VivianMaier.pdf -

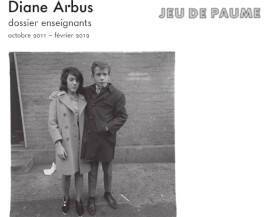

Le Jeu de Paume propose un dossier pédagogique sur l'exposition "Diane Arbus". Cette photographe américaine puise l’essentiel de son inspiration dans la ville de New York, qu’elle arpente à la fois comme un territoire connu et une terre étrangère, photographiant tous ces êtres qu’elle découvre dans les années 1950 et 1960. Ce dossier offre la possibilité de travailler sur la notion de portrait sur son renouvellement et son déplacement dans l’histoire des arts visuels. (D'après www.jeudepaume.org)

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/04/DossierEnseignants_Arbus.pdf

L'autoportrait et la photographie féministe

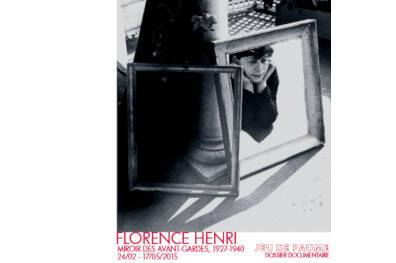

L’autoportrait est un moyen pour l’artiste de représenter sa place dans la société et ses engagements. Durant le XIXe siècle, on trouve très peu d'autoportraits de femmes. En revanche, au XXème siècle, ce genre devient une obsession, un moyen d'explorer leurs identités et l'image qu'elles renvoient d'elles-mêmes. Les autoportraits permettent aux femmes de questionner leur identité sexuelle. Les photographes Claude Cahun et Florence Henri réalisent de nombreux autoportraits, interrogeant leur féminité.

Dans les années 1960, le mouvement féministe questionne la sexualité, la place de la femme dans la famille, la féminité et les violences conjugales. Certaines photographes se sont emparées de ces sujet. Ce fut le cas de Cindy Sherman qui a effectué durant toute sa carrière des autoportraits dans lesquels elle se met en scène et se travestit. Dans son œuvre, elle adopte une multitude d’identités très diverses. Elle entremêle les sexes, les couleurs de peaux, les âges, pour mettre en avant les rôles, clichés et fonction qui parsèment le corps social et notamment l’identité féminine.

Dans les années 1970, l’artiste française ORLAN interroge les questions liées au corps et défend des positions subversives et innovantes. Ses réflexions et ses performances artistiques sont documentées via des photographies.

-

Le musée du Jeu de Paume propose un dossier pédagogique sur la photographe Florence Henri. La recherche plastique de Florence Henri dans le domaine de la photographie se distingue par son originalité et sa capacité à véhiculer les idées du postcubisme et du constructivisme, exploitant les possibilités que lui offre le langage photographique de la Nouvelle Vision. (D'après http://www.jeudepaume.org)

https://jeudepaume.org/wp-content/uploads/2021/04/DossierDocumentaire_FlorenceHenri.pdf -

Ce dossier du Centre Pompidou s’inscrit dans une série "Un mouvement, une période". Ces dossiers sont réalisés autour d’une sélection d’œuvres des principaux mouvements ou tendances représentés dans les collections du Musée national d’art moderne.

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-photoContemporaine/ENS-PhotoContemporaine.htm

S’adressant en particulier aux enseignants, ils ont pour objectif de proposer des points de repère et une base de travail pour faciliter l'approche et la compréhension de la création du 20e siècle ou pour préparer une visite au Musée.

Ce dossier comporte :

- une présentation générale,

- une sélection des œuvres des collections du Musée les plus représentatives, traitées par fiches comportant une notice d’œuvre, une reproduction et une biographie de l’artiste,

- un texte de référence,

- une bibliographie sélective.

(www.centrepompidou.fr) -

À l’occasion de l'exposition «elles@centrepompidou» (2009-2010), l’Ina et le Centre Pompidou, présentent des portraits d’artistes, une sélection d’œuvres majeures exposées dans le Musée et des archives audiovisuelles de l'Ina.

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00269/orlan-portrait

Il s'agit ici d'un portrait de l'artiste Orlan réalisé à l'occasion de l'accrochage «elles@centrepompidou».

Source : Ina / Centre Pompidou

Pour aller + loin

L'association AWARE qui travaille à rendre visibles les artistes femmes des XIXe et XXe siècles propose un parcours thématique autour de la question : La photographie, une histoire de femmes ?