Les origines et définition de la fanfare

Les premières traces de fanfare

Les premières traces de fanfares datent de l'Antiquité notamment dans les formations militaires dans les légions romaines et les instruments comme la trompe grecque, le salpinx ou la trompe gauloise, le carnyx .

Les enluminures du Moyen Âge, conservées en France et au Royaume-Uni, représentent la présence des premières formations de fanfares.

La fanfare la plus ancienne active encore de nos jours est la Società Filarmonica Guido Moretti créée en 1518.

Les musiciens, les ménétriers et les cornemuseux prêtaient leurs services à l'occasion des fêtes de village ou privées dès la fin du Moyen-âge.

Qu'est-ce qu'une fanfare ?

Le terme « fanfare » recouvre deux sens : il désigne soit un air de musique, soit une formation instrumentale. On peut ainsi nommer fanfare certains ensembles de musique militaire, de chasse jusqu’aux batteries-fanfares et les fanfares étudiantes d’aujourd’hui. A noter que toutes les musiques militaires ne sont pas des fanfares.

Le terme fanfare renvoie communément en France au défilé militaire - on parle de batterie-fanfare - ou à l’orchestre d’harmonie rattaché le plus souvent à la municipalité qui présente une dimension populaire et festive.

Dans d’autres pays, malgré quelques différences (par le nombre de personnes ou les différents instruments) cette pratique musicale, collective et souvent de plein air, est également bien enracinée en Europe ou aux États-Unis avec les Brass Band.

Présentation des instruments

Une fanfare est définie à l'origine, comme un orchestre uniquement composé d'instruments de cuivre (clairon, cor, trompette…). La fanfare peut être parfois accompagnée de percussions.

Les instruments naturels (instruments sans pistons qui sont apparus seulement vers 1815), notamment les trompes, ont participé à la naissance des fanfares. La trompette de cavalerie est un instrument - à la différence de la trompette classique - qui n'a pas de piston.

Au début du XIXe siècle - au moment de l'introduction des instruments à pistons, les fanfares intègrent différents instruments à pistons (ou à systèmes) tels que bugles, cornets, trombones à coulisse ou à pistons, cors à piston, ophicléides, toute la famille des saxhorns ainsi qu'une percussion.

Les fanfares de cavalerie étaient composées de 16 trompettes, de 6 cors, de 3 trombones et d’une paire de timbales. En effet, les instruments à piston peuvent aussi se tenir d'une seule main et sont donc adaptés aux musiques de cavalerie.

Le clairon pour l’infanterie, inventé en 1822 par le facteur d'instrument Antoine Courtois : sans piston ni coulisse, c'est un instrument à son dit naturel à ne pas confondre avec la trompette de cavalerie qui n'a pas la même forme de tuyau.

Le cor pour les chasseurs est utilisé dès 1830.

Puis au fil des années, la fanfare se transforme dans les années 1950 en batterie-fanfare en se dotant d’une batterie et du tambour.

Les autres formations musicales

L’Orchestre d’harmonie est un ensemble musical réunissant trois familles d’instruments : les bois, les cuivres et les percussions. En France, les effectifs d’un orchestre d’harmonie au complet se déclinent autour de plusieurs familles d’instruments : les clarinettes, les saxophones, les vents, les cuivres, les flûtes et les hautbois et les cors anglais, bassons et contrebassons

La batterie-fanfare est une formation restreinte, qui se rapproche le plus des formations militaires destinées au défilé. Outre les percussions, les cuivres sont prédominants constitués des instruments dits « naturels », c’est-à-dire sans pistons, coulisses ni autres mécaniques.

Les orphéons sont des chœurs d’hommes accompagnés de musiciens issus de milieux modestes. Ces chœurs se sont constitués en sociétés musicales qui se sont considérablement développés au cours du XIXe siècle. La création des orphéons est liée à la suppression des maîtrises à la révolution française.

L‘ orchestre à plectre est un ensemble composé principalement d'instruments de la famille des instruments à cordes pincées (mandolines et de guitares), complété par des instruments à vent de la famille des bois et des percussions.

Le Banda est une fanfare ambulatoire, issue du sud-ouest de la France. Cette orchestre a pour rôle d'animer les défilés de rue lors des ferias ou d’accompagner dans les arènes les courses de taureaux.

Le brass band est un ensemble musical composé d'instruments de la famille des cuivres et d'une section de percussions. Il se distingue de la fanfare par son instrumentarium plus diversité (banjos, guitare, basse…) , par son origine géographique (États –Unis) et par son répertoire très jazz.

La batucada est un genre de musique avec des percussions traditionnelles du Brésil. La batucada est née à Rio de Janeiro et les joueurs de batucada sont appelés batuqueiros.

Les précurseurs en France

Sous la monarchie

XVIIᵉ -XVIIᵉ siècle

De grands compositeurs comme Lully (1633-1687) avec « Fanfare pour un Carrousel Royal » et Haendel (1685-1759) avec «Fireworks music» ont contribué au développement des fanfares.

XVIIIᵉ -XVIIIᵉ siècle

Cependant il faudra attendre Louis XV et plus exactement l'ordonnance royale de 1764, pour voir se constituer les premiers ensembles d'harmonie. Ces orchestres étant exclusivement militaires, leurs compositions étaient la suivante : Hautbois, Clarinettes en Ut, Cors naturels, Serpents, Bassons.

Des années révolutionnaires à la République

Durant la dernière décennie du XVIIIᵉ siècle, la fanfare et l’orchestre d’harmonie vont occuper une place importante dans les cérémonies nationales. Le peuple est en demande d’une unité nationale qui prend toute sa dimension avec la Marseillaise. La Marseillaise obtient un grand succès et devient « chant national » en 1795 mais n'est définitivement adoptée comme hymne national que le 14 février 1879.

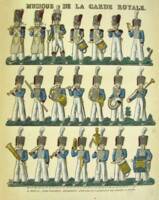

Après la Révolution française, la musique militaire a eu un fort impact sur la musique populaire, renforcée par la musique de la Garde Nationale dirigée par Gossec, l'héritière directe de la Musique des Gardes françaises de Louis XVI. Ces ensembles musicaux existaient aussi de manière plus anonyme auprès des associations de Sapeurs-Pompiers.

Les sonorités musicales des fanfares se doivent d’être exaltantes et ces formations populaires sont présentes lors de toutes les fêtes républicaines. Les appels à la population donnent une nouvelle dynamique au point que les autorités de l’époque ont établi une liste des fêtes républicaines dont le déroulement prévoit la présence d'une « musique guerrière ».

L'âge d'or des fanfares : de 1840 à 1920

Le XIXe siècle : un tournant décisif

À partir de 1840, le développement des sociétés de musique va s'accélérer, progressant surtout dans les régions rurales, Ces formations créées sur le modèle des formations militaires étaient encouragées par les municipalités. Au début du XXe siècle, presque chaque commune détient au moins une société musicale.

Après la révolution de 1848, qui voit naître la Deuxième République, la musique se démocratise et ainsi le peuple s’empare de cette discipline artistique et de nombreuses sociétés musicales se créent dans les communes françaises. Ces dernières constituées en association rencontrent un franc succès parmi les classes ouvrières puisque les instruments joués au sein de ces sociétés sont essentiellement des cuivres et des bois.

Avec le développement industriel, les patrons souhaitent proposer des loisirs aux ouvriers et créer une fanfare équivaut à améliorer les relations entre les individus et apaiser les rapports sociaux. La pratique musicale est bénéfique pour les familles puisqu’elle permet aux ouvriers de ne pas trop fréquenter les bars et les syndicats. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les bassins miniers où les fanfares sont omniprésentes, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque compagnie minière a même plusieurs sociétés, par exemple Les Houillères d'Anzin comptent sept sociétés musicales en 1864.

Les musiciens talentueux sont privilégiés et se voient parfois offrir de meilleurs postes au travail. Toutes les musiques ont été créées par le patronat qui recherche des dirigeants compétents. Plusieurs responsables des mines du Nord sont même allés jusqu’à embaucher des musiciens de la Garde Républicaine.

Pour soutenir les chœurs, il est nécessaire que la fanfare ou l’orchestre d’harmonie soient composés d’un nombre important de musiciens, ce qui développe le nombre de pratiquants. Les orchestres d'harmonie tels que nous les connaissons maintenant se sont structurés au début du XIXe siècle principalement dans les musiques militaires.

La pratique musicale s’est organisée autour du prix d’achat des instruments et de la facture instrumentale. En effet, les instruments comme la clarinette, le saxophone, le cornet, la trompette, le cor, le trombone, l’ensemble des instruments - surtout des cuivres- que l’on retrouve dans les orchestres d’harmonie ont historiquement appartenu à la petite et moyenne bourgeoisie et parfois à la classe ouvrière.

La flûte traversière et le hautbois sont plus chers à l’achat du fait d’une fabrication limitée qui s’explique en grande partie par leur absence dans les musiques militaires (sauf la petite flûte). Cette situation laisse à considérer que ces instruments s’adressent à une classe sociale plus aisée.

L’évolution de la facture instrumentale participe du bouleversement de la vie des instrumentistes et des ensembles musicaux et contribue à l’évolution de la classe sociale. Les instruments de la famille des cordes ont une lutherie travaillée dite achevée. Ainsi le violon est très prisé et recherché par la bourgeoisie. Le piano, après la révolution française, a poussé les fabricants à trouver des solutions pour faire rentrer cet instrument reconnu comme encombrant dans les demeures bourgeoises. Ainsi, le piano droit est né.

Aujourd’hui encore, pour s’adapter aux besoins des classes moyennes, les facteurs d’instruments ont recours à l’électronique via des claviers numériques qui sont moins coûteux et plus facile à transporter.

Durant cette période, la fanfare va progressivement supplanter l'harmonie, si bien qu'avant la première guerre mondiale les fanfares représentent les ¾ des effectifs des sociétés de musique. Dans le même temps, ces sociétés musicales se regroupent autour de fédérations dès la fin du XIXe siècle.

Les répertoires musicaux

Au XIXe siècle, de nombreux compositeurs ont écrit des pièces en lien avec des faits marquants, pour exemple la « Symphonie funèbre et triomphal » d'Hector Berlioz en 1840 pour commémorer le soulèvement de juillet 1830 et pendant la guerre Franco-prussienne (1870-1871) Camille Saint-Saëns s’engage dans la Garde Nationale et compose « la Marche Héroïque » et « Occident et Orient ». Presqu'à la même époque, Charles Gounod compose plusieurs marches notamment « Marche–Fanfare » en 1876.

Le patrimoine musical comprend le grand répertoire de la musique militaire et beaucoup de transcriptions de grandes œuvres symphoniques. L’évolution de la lutherie instrumentale a permis aux musiciens amateurs d'aborder un répertoire plus large, en passant par les polkas pour pistons jusqu'aux arrangements de symphonies.

Au début du XXe siècle, avec les deux guerres mondiales, les différentes régions françaises ont été sollicitées pour exécuter ces différentes œuvres afin de fédérer le peuple .

XXe siècle : le début d’une autre organisation

Si certaines formations se sont spécialisées dans la musique militaire, déambulatoire ou de fête de rue s'associant parfois avec des fanfares ou des batteries-fanfares, d'autres ont préféré développer les concerts en kiosques à musique ou en salle de spectacle.

Ces orchestres ont par la suite développé en leur sein des écoles de musique afin de former de futurs musiciens aptes à rejoindre leurs rangs, et ont ainsi contribué aux prémices de l’enseignement spécialisé musical en France.

De 1945 aux années 2000

Le rôle social et éducatif de la fanfare

La fanfare est avant tout un lieu de socialisation, elle renforce des liens, à plus forte raison lorsqu'on est d'un même village ou d'une même usine ou mine. La musique participe pleinement à la vie du village ou du quartier. Elle anime les fêtes et les commémorations. La fanfare est une pratique musicale collective jouée par des musiciens amateurs et le plus souvent en plein air. La fanfare déambule ou défile pour animer la cité.

Jusque dans les années 1950, la fanfare est une formation éducative importante puisqu’elle permet à de nombreuses personnes d'apprendre gratuitement la musique et d'utiliser un instrument. Pour beaucoup de musiciens, les sorties de la fanfare représentent les seules occasions de sortir de son village ou de son quartier et de découvrir d'autres lieux. Elle a contribué à jouer un rôle important pour la démocratisation de la musique.

La structuration des sociétés musicales

Les fanfares et les batteries-fanfares se sont au fur et à mesure regroupées au sein de fédérations nationales :

CMF : La confédération musicale de France fondée en 1833

FSCF : Fédération sportive et culturelle en France fondée en 1898

UFF : Union des fanfares de France fondée en 1906

CFBF : La Confédération Française des Batteries et Fanfares fondée en 1980

Toutes ces fédérations font la promotion de la pratique musicale en amateur en favorisant l’enseignement musical et la pratique collective.

Les répertoires musicaux

A partir des années 1950, de nombreux compositeurs développent des pièces pour batterie fanfare comme « La Douzanie » de Robert Goute ou « la marche des Bouffons » de Jacques Devogel. Dans les années 1960, «la Mazurka» et «Pépita» de Jacques Devogel, ou encore «Bugle Riff » de Guy Luypaerts.

Dans les années 70, « Mirage » de Roger Fayeulle apporte aux orchestres un répertoire riche pour tous les niveaux de musiciens. Ce répertoire touche tous les styles musicaux - traditionnel, jazz, variété, musique de film, musique contemporaine, emprunt ou transcription de pièces classiques... Pour exemple, dans les années 1980 avec l’arrivée de Pierre Saaorborg, musicien de jazz, qui compose des pièces comme « Décors » et « Caroline et Virginie » ou avec Guy Coutanson et son morceau « Swing March ».

De la fin des années 1990 à aujourd'hui des compositeurs comme Marc Steckar, Jean-Pierre Pommier, Jérôme Naulais, Andy Emler, Alex Grillo, Désiré Dondeyne, Ida Gotkovsky, Serge Lancen, Roger Boutry ont enrichi le répertoire avec des créations pour orchestres d'harmonie ou fanfares.

Le déclin annoncé

Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'attrait de la fanfare diminue à la faveur d’autres musiques comme la mode « yéyé ». La fanfare véhicule une image ringarde, démodée par l’uniforme et le répertoire proposé. Simultanément les conservatoires et écoles de musique se multiplient et offrent de nouvelles possibilités d’apprentissage.

À partir des années 1970, le déclin des sociétés musicales s’amorce par le développement d’autres loisirs (la radio, le disque, la télévision, les discothèques). Malgré tout, la partie nord de la France a su garder une culture de la fanfare à travers une tradition sociale (classe ouvrière). En revanche dans le sud de la France, depuis le XIXe siècle, on peut constater une diminution des orchestres et fanfares plus ou moins accentuée selon les régions.

Les sociétés musicales essaient de rajeunir leur image en adoptant des musiques plus modernes, en acceptant des femmes et en modernisant la tenue mais cela n’est pas suffisant. Les cuivres sont détrônés par la guitare électrique qui prend toute sa place dans les groupes de rock ou de pop.

Malgré tout, la pratique de la musique d’harmonie demeure importante. Selon une enquête du ministère de la Culture de 1995, elle rassemble 8 % des musiciens amateurs. Même si la pratique a une importance numérique, la musique d’harmonie reste peu visible au-delà du cercle de ses pratiquants et de leur entourage.

XXIe siècle : un regain d’intérêt pour les fanfares et batterie-fanfares

En plus de 200 ans, la fanfare a connu de grandes évolutions, beaucoup de ses orchestres ont disparu, d’autres ont fusionné et quelques-uns sont nés avec la volonté de rendre les nouvelles fanfares plus attractives.

Le renouvellement du répertoire garantit la survie des fanfares d’autant que la France est l’un des pays le mieux doté en patrimoine musical pour les orchestres d’harmonie et fanfares et que la création des batteries-fanfares est une spécificité française inscrite dans notre patrimoine.

L’arrivée avec succès des fanfares au sein des grandes écoles ou des universités a contribué à renouveler le public pratiquant et les répertoires. Au sein de l’École nationale des Beaux-Arts et des Écoles Nationales Supérieures d'Architecture, la première fanfare constituée est la fanfare de l’atelier libre d’architecture Madelain en 1948, suit en 1955 « la fanfare Léon Malaquais » qui a donné lieu depuis à de nombreuses autres fanfares. Ces fanfares sont toujours très actives.

Aujourd’hui il existe également la fanfare de l’École normale supérieure de Paris l’Ernestphone, ou Fanfarovis à l’École normale de Lyon, la fanfare. Les MaKaBés de la faculté de médecine du Kremlin Bicêtre. À cela s’ajoute la création de collectifs de rue qui évoluent dans des univers plus festifs et familiaux comme les Enjoliveurs, Fanfaraî, Surnatural Orchestra

Focus : le rôle de la musique militaire

La musique militaire fortement associée à la fanfare

La fanfare s’est développée grâce à la vie militaire tant par son répertoire que sa fonction sociale. Les fanfares, puis les batteries-fanfares, sont présentes aux cérémonies officielles et aux défilés. La fanfare est identifiée comme une musique «d’extérieur » proposant un répertoire de musique militaire notamment de marches guerrières. Les costumes sont souvent des uniformes militaires ou s’en approchant composés de képis, galons et épaulettes.

La Garde Républicaine

Son origine remonte à la création des tambours et fifres (petite flûte traversière) des régiments d'infanterie de la Garde municipale de Paris, créés le 4 octobre 1802. Puis l’Orchestre de la Garde républicaine est né en 1848. En 1852, le général Magnan, alors gouverneur militaire de Paris, félicite Jean Paulus, premier chef de la fanfare.

Gabriel Defrance, le tambour-major de la Garde Républicaine en poste entre 1911 et 1933 a contribué à l’évolution de l’instrumentation de l’orchestre de la Garde et dans le même temps du répertoire musical.

La musique de l’Air

La musique de l’Air est constituée de musiciens professionnels et elle est la première à se doter en 1936 d’une batterie-fanfare (trompette, clairon, cor et batterie avec tambour). Le « chef » de la batterie-fanfare s’appelle le tambour major et il faudra attendre l’arrivée de Robert Goute (1953) pour élargir le répertoire. Cette formation appelée « les tambours de l’air » est connue pour sa virtuosité et se fonde dans le respect des traditions militaires au travers de marches. Elle participe aux différents protocoles de l’État et intervient au défilé miliaire du 14 juillet. La batterie-fanfare de la musique de l’Air est un modèle tant pour les formations musicales militaires que pour les formations en amateur. Depuis 2022, la musique de l’Air est renommée la musique de l’Air et de l’Espace.

La Marine nationale et la musique bretonne

Crée en 1952 sur la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué près de Lorient, le bagad de Lann-Bihoué fait partie intégralement de la marine nationale française. Cette situation est unique. Depuis sa création cet ensemble musical de la marine diffuse un subtil mélange entre la rigueur de la musique militaire et la tradition populaire bretonne. Le bagad («groupe» en breton) dont l'origine historique remonte à la tradition des sonneurs (XIXe siècle), interprète des airs puisés dans le répertoire traditionnel breton.

Un changement de cap

La réforme des armées et la professionnalisation des musiciens militaires marquent une rupture avec les fanfares en amateur. Le poids de la tradition est si fort que tous ces musiciens peinent à évoluer et ne trouvent plus le succès auprès du public qui aspire à d’autres formes d’expressions musicales. Cette nécessité de se repositionner est un enjeu capital pour toutes ces sociétés musicales.

Focus : la fanfare comme révélateur de l’espace public

Traverser le « dehors »

La fanfare entre en interaction avec l’espace public à de multiples niveaux. La fanfare y joue, y déambule, y chante. Elle le fait résonner, suscite de la curiosité, saisit le public en le faisant réagir danser, crier, protester mais surtout bouscule son quotidien. Cette situation peu ordinaire donne une tout autre dimension à l’espace public (la rue, l’avenue, le trottoir, la place, le parc, le champ).

De par la configuration particulière de la fanfare, les musiciens ont la capacité de jouer dans des conditions assez sommaires puisque les instruments utilisés sont transportables le plus souvent à la main et ne nécessitent pas de contraintes techniques.

L’aspect festif

Les premières fanfares étudiantes ont vu le jour dans le but de favoriser un lien de solidarité entre tous les élèves et anciens élèves notamment à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ces fanfares étudiantes, officient dans un esprit résolument festif et léger.

Dès leur création, elles parodient les fanfares en reprenant leurs codes notamment miliaires mais sur un ton plus humoristique. Ce modèle de fanfare n’est plus seulement l’exclusivité des Beaux-Arts, on le trouve au sein de nombreuses grandes écoles de l’enseignement supérieur.

Cet aspect festif a beaucoup inspiré d’autres fanfares souvent issues des compagnies de rue (théâtre, cirque, clown.). Ces dernières se sont énormément développées ces vingt dernières années et sont programmées dans des festivals ou des animations dans une ville.

Le répertoire des fanfares de rue

Les fanfares proposent un répertoire composé principalement de reprises, de chansons connues ou traditionnelles, allant de la chanson paillarde à des musiques des années 80 en passant par des figures de la chanson française. Ces chansons sont arrangées pour permettre au plus grand nombre de musiciens de jouer.

Aujourd’hui il existe un grand nombre de fanfares qui proposent essentiellement de la musique funk ou de jazz comme « Urban Sax », « le Gros Tube », « Fanflures Brass Band », « Big Funk Brass », « la Fanfare du Contrevent ».

La Fanfare est présente sur les carnavals : en Guadeloupe, à Dunkerque ou encore Lille avec des formations allant du Brass band, au Batucada ou les fanfares venues des Balkans comme « la fanfare Ciocarlia » ou « la fanfare en délire ». Ces dernières années, les fanfares font leur apparition dans l’univers électro avec des formations comme « la Caravane Passe » ou encore « Balkan Boombastic ». Ce mélange interculturel nous invite à un voyage musical haut en couleur.

Les fanfares et le cinéma

Les fanfares prennent une place au cinéma au travers de différents films comme « Fanfare d’amour – 1937 » de Richard Pottier, "Le Temps des Gitans" 1988 et "Arizona Dream" 1993 d’Emir Kusturica, "Les Virtuoses" 1996 de Mark Herman, "La visite de la Fanfare, 2007 d'Eran Kolirin, "En fanfare" 2024 d'Emmanuel Courcol.

Repère écrit par Anne-Claire ROCTON, inspectrice musique en charge des musiques actuelles