Préhistoire

Antiquité

Égypte

Vers 2700 – 2600 av. J.-C.

Développement d’une architecture funéraire monumentale en pierre : dans la nécropole de Saqqara le mastaba d'Akhethétep et dans la nécropole de Memphis les pyramides de Gizeh.

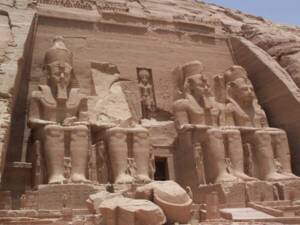

1550 – 1070 av J.-C.

Nouvel Empire

Les édifices de Karnak et les temples d'Abou Simbel construits par le pharaon Ramsès II à Thèbes marquent l’apogée de la civilisation de l’Égypte antique.

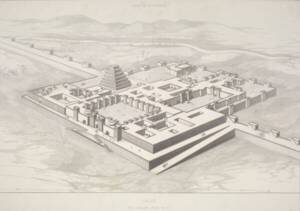

Assyrie et Babylone

IXe – VIIIe s. av. J.-C.

Palais de la période néo-assyrienne

Nimrud, nouvelle capitale de l'empire assyrien,

Palais à Ninive, dernière des capitales assyriennes.

605-562 av. J.-C.

Le roi Nabuchodonosor II dote Babylone d’un ensemble monumental prestigieux.

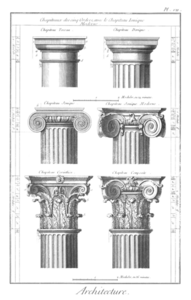

Grèce

VIe - Ve s av. J.-C.

L’architecture grecque privilégie l’harmonie des proportions, l’emploi des ordres (dorique, ionique, corinthien), la qualité du matériau (marbre, pierre calcaire), dans les édifices de prestige :

- Les temples de Grèce continentale (Athènes, Delphes)

- La colonie grecque d’Italie du Sud à Paestum

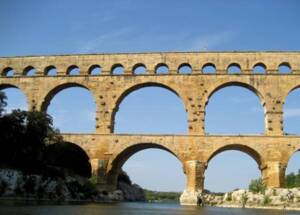

Rome

Ier - Ve s. ap. J.-C.

L'architecture romaine se construit sur les influences des civilisations voisines et passées, grecques et étrusques en particulier. .

Les monuments de Rome servent de modèles aux villes de l’Empire et entretiennent le sentiment d'appartenance à une culture commune :

- Temples de Nîmes et de Vienne

- Amphithéâtres d’Arles et de Saintes

- Théâtre d’Orange

En Gaule, comme dans les autres parties du monde romain, les techniques de construction héritées des Grecs se perfectionnent avec l’emploi de l'arc et de la voûte : Pont du Gard, en 50 après J.-C.

Moyen Âge

Haut Moyen Âge

Ve - VIIe siècles

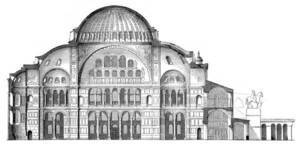

Après la chute de Rome en 476, seul l'Empire romain d'Orient est en mesure d'élever des édifices monumentaux : Sainte-Sophie de Constantinople (532). L'art byzantin s’épanouit :

La brique est un des matériaux de construction très utilisé dans l’architecture byzantine.

En Gaule, développement, à l’initiative des évêques, de quartiers cathédraux : Le Puy

Autour de la cathédrale se regroupent, protégés par un mur d’enceinte, lieux de culte et d’accueil, palais de l’évêque, baptistère : Poitiers

VIIIe siècle

L’architecture religieuse carolingienne est au service d'une liturgie complexe : abbatiale de Saint-Denis (754-770), chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle (792-797).

Des nombreux palais édifiés par Charlemagne, sa famille et ses vassaux, subsistent quelques témoignages : Doué-la-Fontaine, Fécamp, Mayenne.

IXe – Xe siècles

Diffusion du « plan type » dit de Saint-Gall (830)

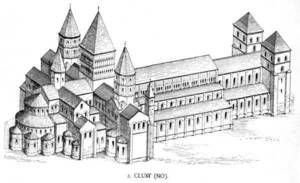

Essor des grandes abbayes bénédictines : Abbaye de Cluny fondée en 910

Architecture romane (fin Xe - XIIe s.)

XIe siècle

L'architecture romane, héritière des techniques romaines, notamment de la voûte, connait son apogée au XIe siècle. Les églises et abbayes romanes témoignent des nombreuses recherches et expérimentations : changements liturgiques (primauté donnée à l'est du sanctuaire), innovations techniques (usage plus systématique de la voûte) et artistiques (essor du décor sculpté monumental) :

Saint-Philibert de Tournus (à partir de 1008),

Saint-Michel-de-Cuxa (début XIe s.),

Sainte-Foy de Conques (1041) et son portail,

Basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay (à partir de 1096),

Abbaye de la Sauve-Majeure (XIIe et XIIIe s.)

XIIe siècle

Maturité et diffusion de l'architecture romane :

Cluny III (1088-1130),

Les églises romanes d'Auvergne dites « majeures » : Saint-Nectaire (1146-1178), Saint-Austremoine d’Issoire (1e moitié XIIe s.),

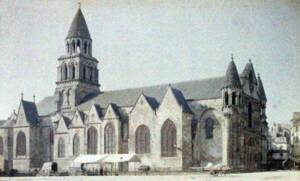

Notre-Dame-la-Grande de Poitiers (2e quart XIIe s.),

Saint-Trophime d’Arles (1160-1180).

Architecture gothique (XIIe – XVe s.)

Années 1140 – 1180

Premier art gothique

La voûte d’ogives, invention des maîtres d’œuvre romans, est mise au service d’une nouvelle conception de l’espace. Couvrant un volume intérieur désormais unifié, la croisée d’ogives favorise un allègement des structures et une diffusion optimale de la lumière dans l'église. L'architecture médiévale passe ainsi du Roman au Gothique.

Les riches diocèses d’Île-de-France et de Picardie accueillent de nombreux chantiers. Toutefois, la première cathédrale gothique est celle du puissant archevêque de Sens en Bourgogne :

Cathédrale Saint-Étienne de Sens,

Cathédrale Notre-Dame de Laon,

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Fin du XIIe – 1e moitié XIIIe siècles

Gothique classique

Au XIIIe siècle, le maître d'œuvre et dessinateur, Villard de Honnecourt compile dans un carnet des notes et des croquis exceptionnels : Les cathédrales et Villard de Honnecourt

Grandes cathédrales du domaine capétien :

Cathédrale Notre-Dame de Chartres,

Cathédrale Saint-Étienne de Bourges

Cathédrale Notre-Dame de Reims,

Cathédrale Notre-Dame d'Amiens,

Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Années 1240 - 2e moitié XIVe siècle

Gothique rayonnant

Élégance et évidement des formes, raffinement du décor peint et sculpté : Sainte-Chapelle de Paris.

Fin XIVe – XVIe siècle

Gothique tardif dit « flamboyant »

Perfectionnement des techniques (taille et mise en œuvre de la pierre) et virtuosité ornementale :

Sainte-Chapelle de Vincennes (à partir de 1390)

Monastère royal de Brou (1505 – 1532)

Châteaux-forts, palais urbains

XIe - XIIIe siècle

La construction des châteaux-forts a beaucoup évolué au cours du Moyen-Age avec le perfectionnement de l'architecture militaire.

Le château-fort, refuge, résidence et symbole du pouvoir seigneurial :

Donjon de Loches (1e moitié du XIe siècle)

Châteaux et places fortes de Lorraine

Château du Louvre, demeure royale, Paris (vers 1200)

Château comtal de Carcassonne (XIIIe siècle)

XIVe - XVe siècle

Recherche d'apparat et de confort dans les demeures et les palais urbains :

La Conciergerie à Paris, (après 1298)

Palais des papes à Avignon (1335-1352)

Château de Vincennes (1364-1380)

Palais Jacques Cœur à Bourges (1443-1453).

Château des ducs de Bretagne à Nantes (fin XVe s.)

Renaissance

Grands modèles italiens

XVe-XVIe siècle

Les architectes italiens développent une approche renouvelée de la culture antique, un goût pour la géométrie, la symétrie et les proportions harmonieuses. Ces transformations de l'art de bâtir apparaissent sous l’impulsion de philosophes, de grands mécènes et d'artistes de génie :

La première Renaissance a lieu en Italie durant le siècle du Quattrocento.

Dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence par Fillippo Brunelleschi (1420-1436).

La Haute renaissance (1500-1530) : diffusion d'une culture savante avec la publication de nombreux traités architecturaux et la remise à l'honneur de Vitruve (architecte romain du 1er siècle avant J.C.).

Basilique Saint-Pierre à Rome par Donato Bramante et Michel-Ange (1e moitié XVIe s.),

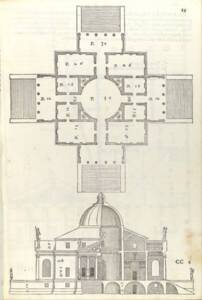

Villa Rotonda en Vénétie par Andrea Palladio (1550).

Renaissance française

1500 - 1540

Tout en demeurant fidèles à la tradition héritée du Moyen Age, les architectes de la Renaissance en France adoptent les modes italiennes, en particulier dans le décor des résidences du roi et de la cour :

Château de Gaillon (1508)

François Ier bâtisseur de châteaux :

Château de Blois (1515-1518)

Château de Chambord (1519-1526)

Château de Fontainebleau (1531-1547) et sa Galerie François Ier

Naissance de l’architecture à la française

1540 - 1561

Les architectes de la « jeune génération », Pierre Lescot au Louvre (1546), Philibert Delorme au Château d'Anet (1547-1553) et aux Tuileries (1563), Jean Bullant à Ecouen (1538-1555) posent les jalons d'une manière spécifiquement nationale en s’appuyant sur une meilleure compréhension du langage de l’architecture antique.

1561 – 1594

Destructions dues aux guerres de Religion.

Jacques Androuet Du Cerceau publie Les Plus excellents bastiments de France.

XVIIe - XVIIIe siècles

L’architecture du Grand Siècle

1598 – 1661

Redressement du royaume sous Henri IV et Louis XIII. Les architectes forment désormais un groupe professionnel mieux identifié.

Ensembles urbains, place des Vosges à Paris, (1605 - 1612), place royale (de la République) à Caen (2e moitié XVIIe siècle)

Édifices publics de prestige, palais du Parlement de Bretagne à Rennes par Salomon de Brosse (1618),

Églises à Paris : Val-de-Grâce (1645-1667) par François Mansart, Jacques Lemercier, Pierre Le Muet, église Saint-Sulpice (1646) par Christophe Gamard et Daniel Gittard

Église Saint-François d'Annecy (1642) inspirée de l’église du Gesù de Rome (1550-1584) : diffusion du modèle de façade « à la romaine ».

Châteaux et hôtels particuliers : Maisons de François Mansart, Hôtel Lambert (1640) à Paris conçu par le premier grand architecte du Versailles de Louis XIV, Louis Le Vau, Hôtel de Châteaurenard à Aix-en-Provence par Pierre Pavillon (vers 1650).

1661 – 1715

Le chantier du Collège des Quatre-Nations, actuel palais de l’Institut de France, (1662 - 1669) , les gigantesques entreprises du Louvre et du Château de Versailles (1668) révèlent une fructueuse confrontation entre influences italiennes (voyage du Bernin en France) et tradition française. Cette dernière triomphe avec la création de l'Académie d'architecture (1671).

La petite galerie du palais du Louvre, détruite après un incendie, devient la galerie d'Apollon réalisée par Louis Le Vau entre 1661 et 1663.

Le château de Versailles et sa galerie des glaces, comme l’église des Invalides, consacrent la prééminence de Jules Hardouin Mansart, Premier architecte du roi et Surintendant des bâtiments.

L'architecture militaire de type bastionné est dominée par la personnalité de Vauban qui construira de nombreuses places fortes le long des frontières nord, est et ouest de la France :

Citadelle de Lille (1667-1670),

Citadelle de Besançon (1675 à 1683)

Neuf-Brisach (1697)

Briançon ( 1713 à 1734)

1715 – 1760

L’art rocaille, limité au décor et à l’aménagement des demeures, se nourrit d’exotisme (chinoiseries) et de fantaisie. Son influence sur l’architecture publique reste limitée : fidélité aux principes de majesté, de symétrie, d’équilibre des lignes, de sobriété ornementale hérités du Grand Siècle.

Embellissements urbains : places royales de Rennes et de Bordeaux (1724 -1729), par les architectes Gabriel père et fils, place Stanislas à Nancy (1752), place royale de Reims 1758.

Création de l’école des Ponts-et-Chaussées (1747).

1760 – 1789

Les découvertes archéologiques de Pompéi, Herculanum et Paestum inspirent une nouvelle architecture « à l’antique » faite de volumes épurés, de lignes droites et d’ornements sévères, le néo-classicisme :

Grand théâtre de Bordeaux, Victor Louis (1776),

Église Sainte-Geneviève à Paris, Germain Soufflot (1764 -1780),

Projets utopiques d’Etienne-Louis Boullée ou de Claude-Nicolas Ledoux.

La Révolution

Les actes de vandalisme alternent avec une première prise de conscience patrimoniale.

Ouverture du Musée des Monuments-Français, Alexandre Lenoir (1795).

Création de l’école polytechnique (1794).

XIXe siècle

Querelle des styles

Néo-classicisme

Dès la fin du XVIIIe s, le néo-classicisme antiquisant s'est répandu en Europe et aux États-Unis.

En France, il s'impose pendant tout le premier tiers du XIXe s. : Arc de triomphe de l'Etoile (1806-1836).

Historicisme

L'intérêt grandissant pour l'histoire favorise un retour aux styles du passé : le Moyen Âge est à l'honneur.

Eugène Viollet-le-Duc, inspecteur général des monuments historiques publie le Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle (1854 – 1868). Il lance de grands chantiers de restauration :

Notre-Dame de Paris (1843),

Château de Pierrefonds (1857-1884).

Éclectisme

L'éclectisme combine les références à différents styles : l'Opéra de Paris de Charles Garnier (1861-1875) en est le plus bel exemple, dans un environnement urbain ordonnancé sous l'autorité du préfet Haussmann.

Art nouveau

A la fin du siècle, la réaction à l'académisme se fait sentir un peu partout en Europe. C'est l'avènement de l'art nouveau, une forme d'art total qui renoue avec les savoir-faire artisanaux et renouvelle formes et ornements.

Bruxelles et Victor Horta, Vienne et Otto Wagner, Glasgow et Charles Rennie Mackintosh, Barcelone et Antonio Gaudi, l'école de Nancy avec notamment Henri Sauvage et la Villa Majorelle, Paris et Hector Guimard.

Nouveaux programmes, nouveaux matériaux

Transformation de Paris sous le Second Empire

Georges Eugène Haussmann préfet de la Seine est chargé en 1853 par Napoléon III d'assainir et embellir Paris.

Le budget de ces grands travaux est considérable (deux milliards de francs-or, autant que le budget annuel de la France) et vivement critiqué notamment par Jules Ferry qui fait paraître un pamphlet Les comptes fantastiques d’Haussmann en 1857.

Entre 1853 et 1870 :

- Élargissement de la voirie existante et ouverture de grandes artères.

- Création d'immeubles bourgeois dont les façades à l'esthétique nouvelle sont les éléments clés du style haussmannien au risque d’une uniformisation de certains quartiers.

- Assainissement par la création de réseau d'égouts et d'adduction d'eau.

- Création de parcs et jardins.

Architecture métallique

Produits en série, la fonte, le fer, l'acier, le verre, puis le béton armé se mettent au service de programmes nouveaux.

Gares à Paris : Gare du Nord (1858-1864) par Jacques-Ignace Hittorff, Gare d'Orsay (1898 - 1900) par Victor Laloux.

Usines : Chocolaterie Menier avec ses nombreux bâtiments (moulin, ferme du Buisson, cité ouvrière, etc.) dans la ville de Noisiel, Familistère Godin, ville dans la ville, à Guise.

Édifices culturels : Salle de lecture de la Bibliothèque Nationale et Bibliothèque Sainte-Geneviève par Henri Labrouste (1857-1867), Paris

Marchés couverts : Passage Pommeraye, Nantes (1840-1843), Halles de Paris par Victor Baltard (1854-1866), Bon Marché (1870-1887), Paris.

Ouvrages d'art : Viaduc de Garabit, Gustave Eiffel (1880-1884).

L'esprit de compétition entre pays industrialisés et la curiosité pour les civilisations lointaines se manifestent lors des expositions universelles de Londres ou de Paris :

Exposition universelle de 1851 : Crystal Palace, Londres

Exposition universelle de 1889 : Tour Eiffel, Paris

XXe - XXIe siècles

Industrialisation de la production architecturale

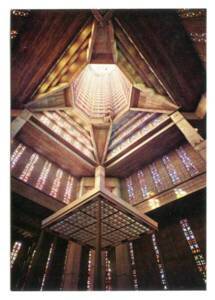

Essor de la construction en béton armé, symbolisé par la réussite de l’entreprise des frères Perret. Auguste Perret, architecte et entrepreneur va ainsi concevoir des édifices aux structures novatrices :

Immeuble de la rue Franklin à Paris (1903),

Théâtre des Champs-Élysées (1913),

Église Notre-Dame du Raincy (1923).

Les défis de la reconstruction consécutive à la première guerre mondiale sont immenses.

Le logement social, l’aménagement urbain ouvrent des perspectives nouvelles :

Les cités-jardins construites suites aux destructions de la Première Guerre mondiale : Cité-jardin du Chemin Vert à Reims, Cités-jardins de Paris et de sa banlieue.

Henri Sauvage et ses projets d’immeubles à gradins,

Tony Garnier à la Cité des États-Unis à Lyon, (1921-1934)

Tradition et avant-garde

L’académisme, le régionalisme, l’art déco qui a triomphé à Paris à l’occasion de l’Exposition internationale de 1925, sont combattus par les architectes d’avant-garde. émergence du Mouvement moderne :

- en Allemagne avec l'école du Bauhaus (1925) : Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe,

- en France Le Corbusier, Villa Savoye (1929).

Chassés par le nazisme, plusieurs de ces architectes (Marcel Breuer) font connaître l’architecture moderne aux États-Unis : essor du « style international ».

La France des Trente Glorieuses (1945 – 1975)

- Croissance économique et urbaine : la question du logement collectif demeure centrale. La réussite de certaines expérimentations comme l’Unité d’habitation de Le Corbusier à Marseille (1945-1952) ne peut masquer l’échec de la politique des « grands ensembles». Des alternatives à la banalité du logement collectif se font jour :

- Développement de l’architecture de loisirs : stations balnéaires, stations de sports d'hiver.

- Renouveau de l’architecture sacrée.

Adaptations et rejet du modernisme

Venu du Brésil, Oscar Niemeyer, acclimate en France, en Algérie, une version « tropicale » du modernisme.

En réaction à l’appauvrissement du langage plastique, le postmodernisme des années 70 et 80 préconise un retour aux styles :

- Ricardo Bofill fondateur du "Taller de Arquitectura", un atelier d’architecture à Barcelone, cherche à décloisonner les disciplines (architecture, urbanisme, sociologie, etc) et construit notamment le quartier Antigone à Montpellier (1977) et le Palacio d’Abraxas, complexe de logements sociaux à Noisy-Le-Sec.

Plusieurs tendances s’opposent à leur tour au postmodernisme :

- une approche technologique de l’architecture : Renzo Piano et Richard Rogers au Centre Georges Pompidou de Paris (1976), Sir Norman Foster au Carré d’art à Nîmes (1993).

- une approche « déconstructiviste ».

- Bernard Tschumi : Parc de la Villette à Paris (1983 – 1992)

- Frank Gehry : Musée Guggenheim de Bilbao. Inauguré en 1997, marque un tournant dans la pratique architecturale avec le recours à un outil informatique performant.

- L’agence Coop Himmelb(l)au) : Musée des Confluences à Lyon (2006 – 2014).

- Zaha Hadid (1950 – 2016) : Première femme à obtenir le prestigieux prix Pritzker (2004), Zaha Hadid accède au statut de « starchitecte » à l’heure de la mondialisation.

D’un siècle à l'autre

Du musée du quai Branly à Paris par Jean Nouvel (1999-2006) au Louvre – Lens par l'Agence Sanaa (2009-2012), les équipements culturels sont d’excellents laboratoires de la création architecturale. Cette dernière s’expose et vient à la rencontre du public, à la Cité de l’architecture et du patrimoine comme au FRAC Centre dont le bâtiment est une exemple des apports du numérique dans l'architecture.

La publicité donnée aux projets toujours plus spectaculaires, de Dubaï aux mégapoles chinoises, ne doit pas occulter le développement d’une pratique de l’architecture plus mesurée, consciente des enjeux humains, des réalités économiques et des questions environnementales :

- requalification de l’espace urbain,

- réhabilitation des grands ensembles de logements collectifs : Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal,

- implication des habitants dans la conception de leur habitat : Patrick Bouchain,

- priorité donnée à l’éthique du développement durable.

Benoît Dusart, historien